「みる」経験のインタビュー 浦野盛光さん

このインタビューは、目の見える人、見えない人、見えにくい人、さまざまな立場の人に「みる」経験をインタビューするシリーズです。

美術を鑑賞する方法には、目で見るだけではなく、目の見える人と見えない人が一緒に言葉を交わしながら「みる」方法や、立体作品に手で触れながら「みる」方法もあります。それぞれの経験は、記憶や経験、他者の言葉など、環境との相互作用によって変化していきます。その変化のプロセスに目を向けて、さまざまな「みる」経験をインタビューとして記録します。

たくさんの美術鑑賞の現場をナビゲーターとして経験してきた浦野さん。作品を「好き」になるのではなく、「仲良くなる」と表現する浦野さんの言葉の奥には、作品との距離が少しずつ縮まり、やがて通じ合えたように感じる、まるで人と向き合うような感覚があります。今回は、そんな浦野さんの「みる」経験と、対話によって生まれる作品との関係について、じっくりとお話を伺います。

プロフィール

浦野 盛光さん

1978年栃木県生まれ。5歳で失明し、現在は全盲。視覚障害者情報提供施設(点字図書館)に勤務の傍ら、視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップのスタッフを務める。落語を中心とした話芸への関心が深いが、非言語的な芸術やエンターテインメントへ関心の幅を広げようと、2020年より同ワークショップの活動を続けている。

聞き手

林建太 (視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップスタッフ)

森尾さゆり(視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップスタッフ)

作品と“仲良くなる”ということ

林 浦野さんとはもう知り合ってから、20年ですね。このワークショップのことも、当初から知ってもらっていますが、スタッフになってからは何年になるのでしたっけ?

浦野 5年ですかね。

林 たくさんの鑑賞ワークショップの現場を一緒に過ごしてますけど、浦野さんの「みる」経験についてはちゃんと聞いていないので、今回ぜひ聞いてみたいなと思っています。浦野さんはナビゲーターという立場で参加者の皆さんと一緒に鑑賞ワークショップの場にいながら、もちろん同時に作品を鑑賞をしていると思うんですけど、浦野さんが作品を「みる」ことができた時ってどういう感じなんですか?

浦野 そうですね。参加者がいろんな言葉を出してくれたおかげで、作品のことがより分かったなぁと思えるとか、作品との距離感が近づいたなぁとか。作品と仲良くなれたなって思える時があって。作品なのか作家なのかちょっとよくわかりませんけれど、そういう感覚があると、自分もやってて楽しいですね。

林 美術館で作品を下見した時や、ワークショップが終わった時、そういえば浦野さんが「今日はなんだか作品と仲良くなれた気がする」っていう時がたまにあって。この作品を好きになったというのと、仲良くなれたっていうのは、微妙に違いますよね。どうしてそういう表現を選んでいるのかなって気になるんですが、そこに浦野さんの「みる経験」というのが、きっとあるような気がするんです。

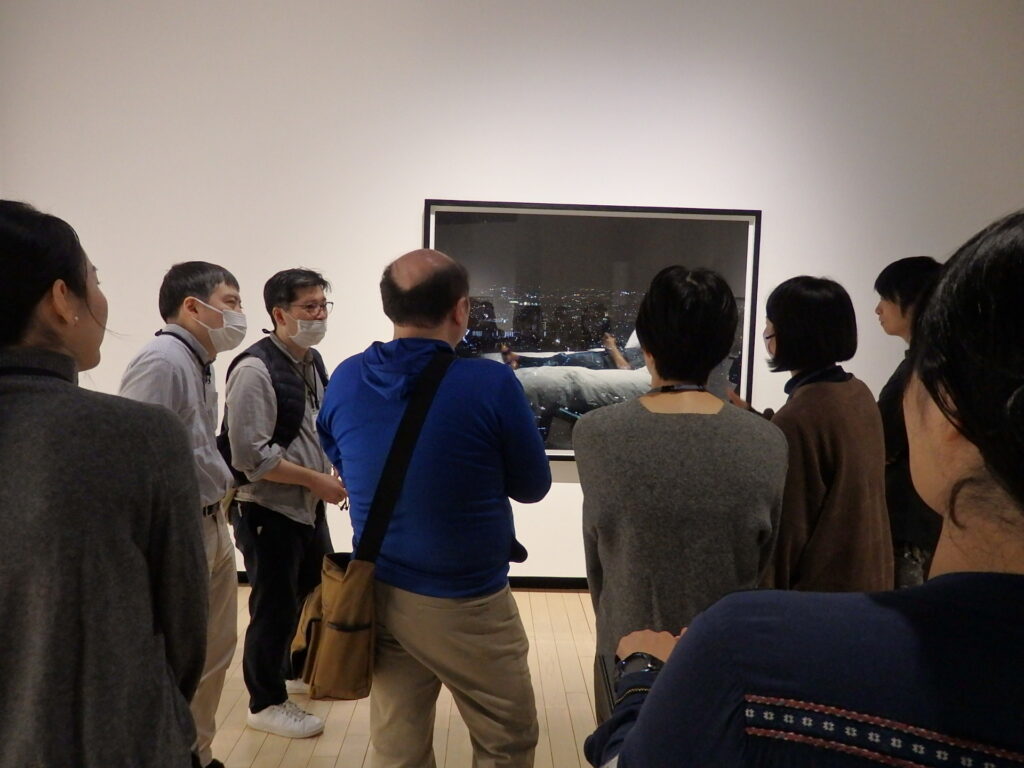

東京都写真美術館 インクルーシブ鑑賞ワークショップ「見るときどき見えない、のち話す、しだいに見える」(「アレック・ソス 部屋についての部屋」展 対面コース、2024年11月23日実施) 写真提供:東京都写真美術館

浦野 なんで好きって言わずに、仲良くなれるっていうんだろう?

林 よく考えると、独特な表現ですよね。自分でもあまり自覚しないで使っているんですかね。

浦野 なんだか、好きっていうのはこっちの一方的な感情じゃないですか。そうではなくて、作家さんや作品と分かり合えたみたいな。そういう気がするから仲良くなるって言っている気がします。

林 ということは、向こうからも好ましい感じが来てるんですか?

浦野 いや、あなたのやりたいこととか、表現したいことはこういう感じねっていうのがこちらに通じて、それ楽しいねって共感できた感じですかね。

森尾 作品だと、向こうからすでに投げかけられてる、という前提があるからなんですかね。

浦野 作品からね、うんうん。

林 「この作品が好き」っていう言い方って、あんまり揺らがない感じがするんですよね。「仲良くなれた」は、 もしかしたら明日はそれが取り消されるのかなとか、保留感がある。

浦野 それはあるかもしれない。まず、作品のことは自力では全然僕はわからないから、最初作品っていうのが自分には遠いところにいるんですよね。ワークショップを経て、距離感が縮まって、作品のことや作家さんとちょっと分かり合えたというか、なんとなくあなたのことがわかりましたっていう気持ちになる。それは好きっていうのと、ちょっと違う気がするんですよね。

林 変化のプロセスがゆっくりですよね。遠かったものが、時間をかけたらちょっと近づいたみたいな。

浦野 うんうん。

作家に”会いに行く”

森尾 私さっき浦野さんが「仲良くなったのは作品なのか作家なのか」というのが気になってるんですけど、どっちっていうのはあるんですか。

浦野 それはね、両方かな。「今日は作品と仲良くなれたな」と思う時もあれば、「作家と仲良くなれたな」と感じる時もありますね。 それはもしかしたら、単独の個展で1人の作品を何個も見た時は、作家と仲良くなれたと思うのかもしれない。1個しか見てない時は、作品と仲良くなれたと思うって、その違いだけかもしれないですけど。

林 この間写真美術館であったアレック・ソスという写真家の個展(注1)は、ソスさんの個展でしたけど、写真自体はいろんな人が出てくるポートレートが多かったんですね。 あれはソスさんと仲良くなった感じですか?

浦野 ああ、そうですね。写真に写っていたダンサーさんとか振り付け師、つまり写真とかではなくて、ソスさんと仲良くなった感じですね。本棚の部屋の作品もありましたけど、それを作品としようとしているソスさんの表現したいことと、仲良くなれた感じです。

林 じゃあ、初めは遠かったソスさんの何かが、近くに来たってことですよね。何が来たんでしょうね?

浦野 うわー、難しいですね。何が近くに来たか、うーん。

林 でも、これって細かく明確に言えないから、仲良くなれたっていう曖昧な言い方になって落ち着いてるんですかね。

浦野 そうかもしれないですね。

森尾 でも、人と仲良くなるときを考えても、どうしてなのかそんなにはっきりしないですよね。

浦野 ああ、確かに。

林 そうですよね。「仲良くなる」って人に使う言葉ですよね。カレーライスとかたらこスパゲティには使わない。相互作用があるものに対して普通は使う言葉ですよね。 だから浦野さんは、相互作用してるんですかね、 作品と。

浦野 ちょっと一方的に好きとはちょっと違う感覚なんですよね。一方的に好きって、遠くても成り立つじゃないですか。

林 あぁ、なるほど。

浦野 だけど仲良くなれたっていうのは近くにいないとダメですよね。だからそう言ってるのかもしれないですね。

林 その場に一緒にいて、何か相互のやりとりをしてるんですよね、浦野さんの「みる経験」というのは。

森尾 ふと気になったんですけど、浦野さんが作品との距離感が近くなっているのか、周りの人たちの距離感も近くなって、一緒に近づいているのか・・

浦野 そうですよね。自分が仲良くなれたと思った時に、参加者の皆さんはどう思ってるのかっていうのは、相関関係があるのかなって、気になりますよね。

林 でも、思い返してみればそれ多分ありますね。晴眼者の人でも、ワークショップの中で作品の話をたくさんした後に、この作者に会いたくなったとか。そういえば「仲良くなる」に似てるようなことをよく聞くかもしれない。

浦野 だから僕だけじゃなくて、もしかしたらみんなで近くに会いに行ってるのかもしれないですね。確かにそこはよくわからないところですね。でも、その場の参加者がいたから、仲良くなれたっていうのは絶対事実。それは間違いないですね。

森尾 嫌いだなっていう時はどうですか?嫌いな時は仲良くはならない?

浦野 あぁ。嫌いって感覚があまりないですね。仲良くなれなかったなぁ~で終わる。

林 人間に似てるなあ。嫌いになる程は近づかないでおこうみたいなね。距離を保つことありますよね。

浦野 あんまり興味ないみたいな感じかも。遠くにいてよくわからないから、あんまり関心が持てないという感じ。近くに行けたら、もしかしたら仲良くなるかも知れないですけど。

林 仲良くなれたっていうのは、相互のやり取りをしたからこそだっていうのはわかってきたんですけど、具体的にそれはどういうやり取りだったんだろう。

浦野 どのやりとりが、作品との親近感を生んだのかっていうことですよね。

林 対話の内容を思い出して思ったんですけど、 その場で発見している感じがすごく多いなぁって思ったんですよね。参加者もはじめ見えてなかったものが、その場でだんだん発見していっている。

よく見たら手に大きめの指輪をつけてますねとか、光の当たり方がスポットライトのような当たり方ですねっていったことが、だんだん現れてくる。なんだかあの感じが影響してそうな気はしますね。 あらかじめ何かを知ってる人が、もうすでに知った状態で、その場の人に伝えるっていうのだと、あの感情は起きない気がするんですよね。

浦野 そうですね。うん。

東京都写真美術館 インクルーシブ鑑賞ワークショップ「見るときどき見えない、のち話す、しだいに見える」(「アレック・ソス 部屋についての部屋」展 対面コース、2024年11月23日実施) 写真提供:東京都写真美術館

距離感とともに変わる関係性

林 浦野さんが写真を「みた」感じがするっていうのは、必ずしも視覚的な映像を想像できるってことではないんですよね?

浦野 映像を一致させようっていう考えはあんまりない。ぼやっとこんな感じかなって浮かぶときもありますけど、そうならなくてもいい。それよりも、写真の中にある状況とかストーリーとか写真家さん、映ってる人とかをどう見て、どう思って撮ってるのかとか。そんなことを一緒に考えたいですね。

森尾 うんうん。

浦野 ただ、そのためにはある程度何が映っているという見える情報も必要なんですけど、見える情報だけ聞いても別に面白いって思わないので。

林 美術鑑賞の活動を続けているなかで、目の見えない人から話を聞くと、作品の視覚情報を自分のイメージと一致させたり、緻密に再現したいっていう人の方がむしろ少ないなと思っていて。

例えば中途失明の人で、どういうものが写っているかを詳しく知りたいって言ってる人だったとしても、それが変わっちゃうのが面白いと言ってたり、ガラッと壊れてしまうことが面白いって言ってたり。見える人からすると、0から1個1個ピースを足していって、100ピースなら100ピースが埋まったところで、鑑賞が完成するイメージがあるんですけど、そうじゃない経験がいっぱいあるみたいなんですよね。

浦野 多分ね、無理なんですよね。それをやっても仕方ないというか。そこじゃないんじゃないかなと思って。

林 少なくとも浦野さんは自分の映像と作品が一致したところで、ソスさんが歩いてくるわけじゃないんですよね。

浦野 あ、そうですね。

林 一致してなくても、ソスさんは勝手に歩いてきちゃうんですよね。何がきっかけで歩いてくるんですかね?

浦野 「歩いてくる」っていう表現も、面白いですね(笑)。

林 その仲良くなる感じっていう言い方には、その「歩いてくる」という距離が変化する時間が、含まれてる気がするんですよね。

浦野 ああ、なるほど。でもそうですね、初めましてみたいなそういう感じ。ソスさんってこういう人ね、こういうことを考えてる人なんだね、なるほどなるほど、面白いねって言い合えた感じがするんですよね。

林 例えば浦野さんは落語とか、話芸もお好きですし、演劇とかみたりもすると思うんですけど、落語、演劇のようなジャンルの芸術で、それが起きることはあるんですか?

浦野 仲良くなる感じではないかな。演者さんによってキャラクターの描き方が微妙に違ったりして、この演者さんのこのキャラクターは自分は好きだなとか、共感できるなとか思う時はあるんですけど、美術作品を見ている時のあの感じとは、ちょっとまた違う気がしますね。 やっぱり、そもそも遠くにいる前提があるから、そういう言い方になるんですかね。仲良くなれたなぁというあの感覚を、他のもので得た気はあまりしないですね。

林 なんだかそこに、写真とか絵画の鑑賞に特有の浦野さんの経験があるんじゃないかなという気がするんですよね。

自由に言葉を出し合える場

林 浦野さんは、ワークショップの場において、参加者が自由に発言できる場が作れたかどうかっていうのをいつも気にしているとよく言っているんですけど、それって「作品と仲良くなれる」ということと関連している気がするんですよね。でもその「自由」って、ただ いつでも誰でも喋っていいですよっていうことと違うじゃないですか。すごく活発に言葉が出たとしても、一方向にしか行かないっていうことは、それは浦野さんが考える自由ではないんですよね。

浦野 そうそう。つまり、誰かが出した見方と別の見方、ある意味反対していると言えなくもないんですけど、誰かが同調するだけじゃなくて、私にはこう見えるんですっというふうに言ってくれる。そういう自由ですかね。人と違うことを言ってもいいということが、ちゃんと共有できてるっていう自由。

林 その違うことっていうのは、ディベートだったらあるテーマに対しての意見の違いとして振り分けられちゃいますよね。でも作品の前だと意見の違いはどう扱われるんですかね。

浦野 例えば、この作品は明るく楽しそうに見えるって感じている人もいれば、いや、でもこういうところを見ると、楽しそうとばかりは言えないんじゃないかとか。自分の経験と合わせると、ちょっと暗い感じに見えるとか、作品をどう受け取るかみたいなことかなと思いますけどね。

林 振り分けられるんじゃなくって、共存している感じなんですかね。

森尾 「かわいい」っていうコメントに対して、「私は怖いと思った」とか、ワークショップでもそういう時ありますよね。

浦野 ありますね。うん。

林 でも・・そういうことの 「何が」 面白いんですかね?

浦野 確かに。なんなんだろうなぁ。 最初見えることをみんなで話して、出てくる言葉からなんとなく受ける印象が私にもあるんですよね。そんな雰囲気の作品なのかなと思ったら、いやいや自分はそうじゃなくて、楽しそうとばかりとは言えないと誰かが言ってくれると、あっ、楽しそうと受け取ってない人もいるんだなぁっていうことが分かったり、自分の中での印象が動いていく。皆さんの言葉によってね。それが僕は面白いと思っているのかな。

森尾 でも、それで戸惑ったりはしないんですか?

浦野 あ、なるほど。そういう時もあるかな。どうだろうな。確かに戸惑う人もいると思う。 だけど、矛盾していると思うから多分戸惑うんだと思うんですけど、僕にはその相いれない感じが面白かったりもするので。

林 むしろ戸惑いたい。

浦野 そうですね。どっちかというとそうかもしれない。それも面白いと思えるんですよね。それって日常じゃあんまりないかなと思う。

林 そうですね。日常では戸惑いや矛盾は、減らしたいですからね。

浦野 そうそう。日常生活や仕事だと、方向性を決めなきゃいけないから。そこが多分、しんどいのかもしれないですね。でも別に美術鑑賞は印象を統一する必要はないので、楽しいと思えるのかもしれないですね。なんか見えない人の日常って、なかなかブラブラしづらいんですよね。どうしても買い物だったらブラブラ見て歩くとかは、一緒に楽しんでくれる人がいないと、なかなかできなくて。店員さんとはなかなかしづらい。目的のものを伝えて、それを探すみたいな作業になりがちで。1人で外を歩くと、出発点から目的地へのただの移動になっちゃうことが多いから、安心してブラブラできる環境っていうのは、楽しいのかもしれないですね。

東京都写真美術館 インクルーシブ鑑賞ワークショップ「見るときどき見えない、のち話す、しだいに見える」(「アレック・ソス 部屋についての部屋」展 対面コース、2024年11月23日実施) 写真提供:東京都写真美術館

作品をその場で発見していく

林 浦野さんって、ナビゲーターをするとき問いはどうやって思いつくんですか?ワークショップをやってるときに、その場で思いついてるんですかね。

浦野 半分ぐらいはこういう話をしたいかな?っていう事前の感触に基づく質問で、半分ぐらいはその場の思いつきな気がします。

林 半分は下準備をしておくっていうことですね。その場の感覚で思いついた質問だけではダメなんですか。

浦野 想定してないような話が出てきて、それが面白いなっていうときには、それに乗っかってその場で思いついたことを言いますね。でも、話がこれ以上広がらないなっという時は、あらかじめこういう話をしたいなぁと想定していた方向に寄った質問をしてみます。

林 そうなんだ。でも、こういう話がしたいなぁって曖昧じゃないですか。こういう質問をしようって決めておけば、安心なのかなと思ったんですけど。

浦野 質問を決めちゃうと、話の流れとして不自然になっちゃったりしますよね。

林 そう思います。 だってそれ会話じゃないですよね。

浦野 今こういう話をしてて、これまで出た話を踏まえて質問しないと、すごく不自然で仕切ってる感じになってしまいますよね。例えば作品中の人物の表情の話をしたいなと思ったら、「今見えることばっかり出てますけど、この人ってどんな人なんですかねぇ。 どんな気持ちでいるように見えますか?」とか質問してみる。直接聞きたいことを聞くっていうよりは、なんとなく話がそっちに移っていくように質問するという感じですね。

林 話題が変わりながらつながった状態を保っている感じですよね。

浦野 はいはい、うん。

林 なんかそれが、会話の面白いところで。その場の会話って本当にその場で生まれてるから予想しようがないですもんね。でもその場で発見している感じが、浦野さんは毎回起きてるんですよね。

森尾 それと仲良くなれた感じっていうのは関係あるんですか?

浦野 あると思いますよ。でも、それはなんなんだろうなぁ、うまく言えないですが。

林 僕が思いついたことを言っていいですか? さっきのソスさんの話を例にすると、多分浦野さんの話すことを決めすぎないやり方だと、会話の中にソスさんも入ってこれるんじゃないかと思うんですよね。

そうすると「なんでこの時にシャッター切ったの?」「なんでここにカメラ置いたの?」とか、その場で出た問いを、会話の中にいるソスさんに投げかけることができる。だから、作者も交えて時間が流れ始めるんじゃないかと思うんですよね。でもそれをあらかじめ用意してきた質問でズバッと切っちゃうと、みんなの中でつながりかけていた写真との時間が、もうそこでシャットアウトされちゃうから、ソスさんが一旦蚊帳の外に行っちゃうんじゃないかな。

浦野 写真とか作品との関係性でもあり、参加者との関係性でもあるってことですかね。

林 うん、そうそう。

浦野 話題がいくつか設定されていたとして、その話をどこでするかは、もうその場の参加者の話の流れに身を任せて、話の流れ上その話に全く行かないことがあっても、それでいいと思う。

林 その場で受け取ったことから、自分がどう思うかを大事にするってことですよね。その場で発見してる感じがあると、発言も自由にしやすくなる気がして。そうなるには、鑑賞のときに目的とかゴールを決めすぎないほうがよくて、結果的に作品と仲良くなれるのかもしれないですね。

浦野 そうなんですよね。

林 なんなら目的はポケットにいろいろ入れて用意してくるけど、一回も出さないこともあるわけで。

浦野 だから、それを出すか出さないかは、あんまり気にしないようにしようと思ってはいますね。そういう回があってもいいよねって。

林 そうですね ―― 何か、仲良くなる話とつながった気がする。

(注1)東京都写真美術館「アレック・ソス 部屋についての部屋」 2024.10.10(木)—2025.1.19(日)

https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-4820.html

(編集 森尾さゆり)