イベント報告レポート:目の見える人、見えない人が映画・ドラマ体験を語り合うワークショップ ~『座頭市』から『恋です! ~ヤンキー君と白杖ガール~』まで~

この度、視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップでは、目の見える人、目の見えない人、目の見えづらい人と障害の有無に関わらずに映画・ドラマ体験を語り合うワークショップを開催しました。

【イベント報告】

参加者の映画・ドラマ体験を持ち寄るトーク編と、トーク編から見えてきたいくつかのステレオタイプ(先入観)をマッピングする2回のイベントでした。

社会の中でマイノリティがどのように表象されているのか興味がある方、映画・ドラマを制作する現場に携わる方、障害を持つ当事者などで、幅広い年代の方が集まりました。映画をたくさん見ている方もいれば、ドラマを中心に見ている方もいましたが、参加者それぞれが視覚障害を持つキャラクターの特性や性質、周りの人とどのような関係性を築いているのか、そして最後はこれまで描かれてこなかった視覚書障害像について考える時間となりました。

11月のイベントでは・・・

参加者自身の映画・ドラマ体験を作品アーカイブを囲みながら話し合いました。

どのような映画・ドラマを見てきたのか、また登場する視覚障害者のキャラクターに対してどんな印象を持ったのか話していきました。近年、ドラマ化された「ラストマン-全盲の捜査官-(以下、ラストマン)」及び「恋です! ~ヤンキー君と白杖ガール~(以下、白杖ガール)」は、ほとんどの参加者が見ている作品でした。目の見えない登場人物は、これまでほとんど全盲であることが多かった中、「白杖ガール」を見て目の見えづらい弱視という存在を知った、弱視も人によってかなり見え方は異なることを知るきっかけになったという意見も出ました。ドラマのジャンルで、女性の視覚障害者が恋愛映画・ドラマに登場することが多いですが、「白杖ガール」はコメディ要素も強く、主人公の性格が行動的にストーリーを動かしていく新しい面がありました。

デバイスを使いこなし、事件を解決する「ラストマン」では、現在の私には必須のスマホを使いこなす姿は、全盲の人はどうスマホを使っているのか疑問に思っていた方には新鮮な発見があったという意見もありました。イベントタイトルに挙げている「座頭市」も勝新太郎、北野武、映画またはドラマシリーズのどれかで見たことがある、かつ全盲の人が視力以外の鋭い五感を生かして闘うイメージを持っている方が多かったです。

多くの参加者から、視覚障害者が登場する見たことない映画・ドラマ作品をすごく見たくなったという感想が聞かれました。

12月のイベントでは・・・

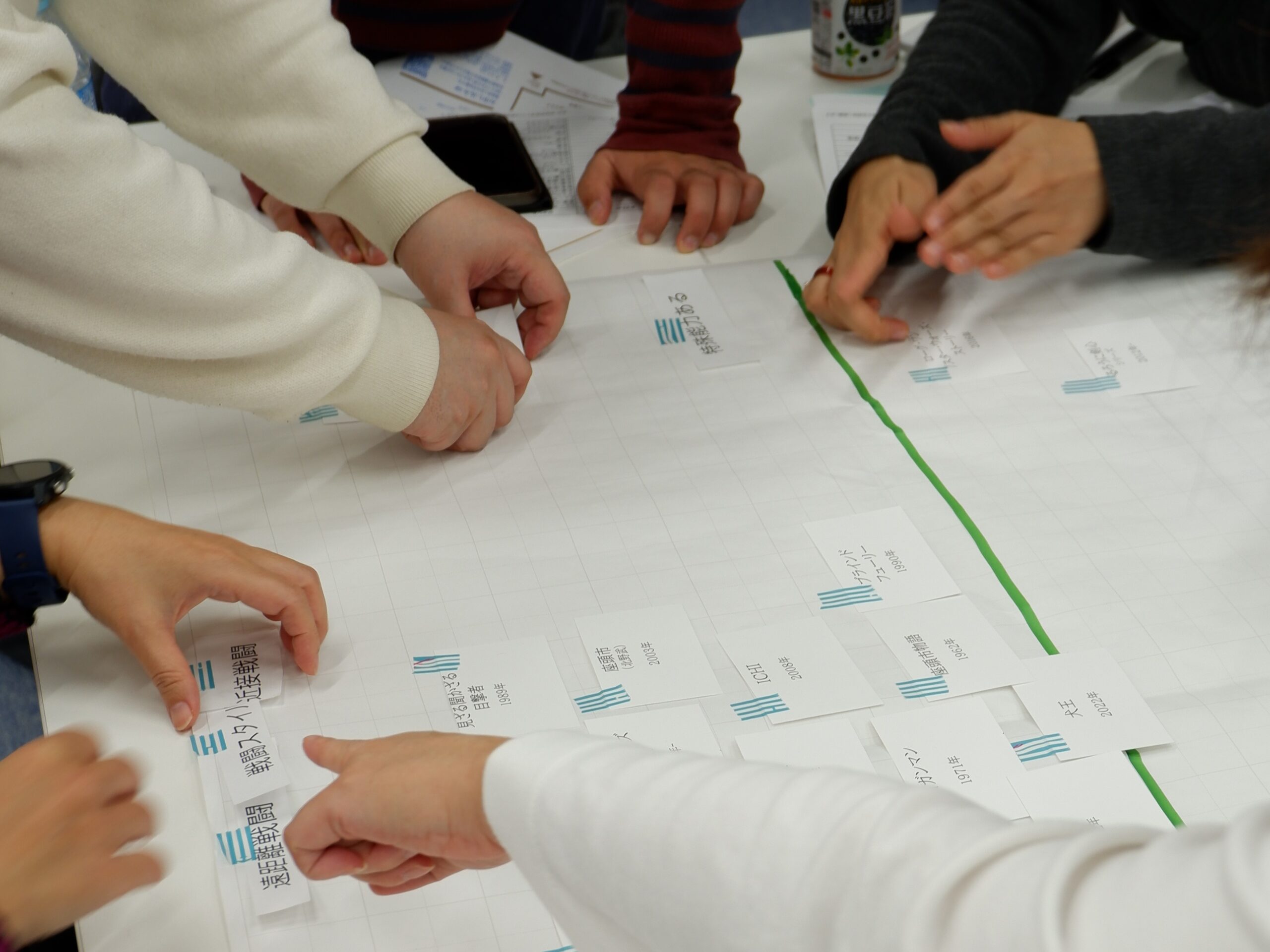

2つのグループに分かれて、各グループで見てきた作品をマッピングしました。

キャラクターが「特殊能力がある/なし」についてのマッピングでは、「特殊能力」自体も深掘りしました。「座頭市」に代表されるように視力以外に卓越した聴覚、嗅覚等を駆使することで超人的なアクションを可能とする人物は、娯楽映画として好まれ、日本に限らずその後の映画に影響を与えました。「座頭市」「ブラインド・フューリー」「ローグワン/スターウォーズストーリー」「ドント・ブリーズ」「るろうに剣心」等、全盲の男性が超人的な能力を活かして闘う作品は特殊能力が強くあるとマッピングされました。一方、特殊な能力が秀でている意味付けをされていないキャラクターが出てくる映画としては、「按摩と女」「白杖ガール」「落下の解剖学」「ウーマン・トーキング 私たちの選択」等があがりました。「ラストマン」は、彼のデバイスを使いこなす所作自体は、全ての視覚障害者が簡単にできるものではない為、ある種の特殊能力寄りという意見が出たりしました。

また、当事者が演じることについても議論になりました。ろう者の映画・ドラマは、当事者が演じる映画が近年多くなってきています。視覚障害者自身が当事者の役を演じることは、非常に数が少ないのが現状です。多くの映画・ドラマに視覚障害者のキャラクターは登場していますが、ろう者のように当事者が演じることが多くないのはなぜでしょうか。もちろん、音声ガイド等の映画へのアクセシビリティが以前よりも整いつつありますが、前提として映像作品に距離を感じている視覚障害者がまだまだ多いです。ろう者のように、手話の所作やコミュニケーションとしてのクオリティコントロールについて批評するような、目の見えない人が当事者性を持って批評することは難しいです。役を演じることと目の見えないことは、演技の自分とは異なる他者を模倣することを追求する上で、ドキュメンタリーに偏り、フィクションとしての線引きが曖昧になり、物語の本質から逸れてしまう恐れがあるのではないでしょうか。

映画・ドラマリストを囲みながら、マッピングの軸を埋めていく中で、これまで描かれてこなかった視覚障害者像は、例えば、弱視の闘う女性、日常を取り上げた作品がこれまでは少なかったので、今後は雑踏の通行人の中に白杖を持ったキャラクターがいたらいいなという意見が印象に残っています。背景の一部、何気ない日常生活の風景に白杖を持った人が暮らしているそんな映像もやがては出てくるかもしれないと感じました。

今後について・・・・

当初、イベント告知の際、公開した映画・ドラマリストに上がった作品タイトルは、約100タイトルでした。映画・ドラマリストを公開したことで、イベントに参加された方から多くの追加作品タイトルを集めることができました。今後も過去の作品タイトル及び新しく上映される作品を時間をかけて随時追加予定です。

映画・ドラマで描かれている障害当事者は、自らの描かれ方について語り合い、批評し、考える場がこれまで少なかったように思います。映画・ドラマをみるアクセシビリティ環境づくりは盛んになってきています。これまで以上に、映画・ドラマを見る機会が増えるかも知れません。今は、まだ映像作品を見ることに距離感を感じている視覚障害者もデバイスや音声ガイドの普及により見られる作品タイトルは増えていくでしょう。その時、これまでどのように視覚障害者は描かれ、どんなステレオタイプが存在していたのか考えることは必要になっていくでしょう。

研究プロジェクト「映画・ドラマは視覚障害者をどのように描いてきたのか」では、今回の参加者の方は、もっといろんなステレオタイプを一つ一つ丁寧に掘り下げたいという感想もあったので、絞ったテーマごとに映画・ドラマ作品を分析するシリーズ、1本の映画・ドラマを上映し、それを囲んで語り合うイベントを開催できればと考えております。

(スタッフ:永尾真由)

【イベント概要】

[11月みんなでトーク編]

2024年11月4日(月・祝)14:00~(約2時間半)

生活工房ワークショップルームB

参加者:9名(内、視覚障害者3名)

[12月みんなでマッピング編]

2024年12月8日(日)18:30~(約2時間半)

生活工房 セミナールームAB

参加者:12名(内、視覚障害者3名/聴覚障害1名※手話通訳あり)

主催:視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ

企画協力:PINTSCOPE

助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京(芸術文化による社会支援助成)

チラシデザイン:鈴木健太

企画発案:永尾真由